ポーチを手作りするときの必須項目が、ファスナーの取り付けです。

基本的にはファスナーや生地に沿って縫うだけですが、縫い方を知らないとミシンの針が折れたり、縫い目が曲がったり…、失敗しやすい部分でもあります。

このコラムではファスナーの付け方を、5つのポーチのデザインごとに詳しく解説していきます!

裏地なし、裏地付きなど、基本から応用まで紹介するので、作りたいアイテムに合わせてチェックしてくださいね。

お裁縫初心者さん向け!ファスナーの基礎知識

まずはファスナーに関して、知っておいた方がいいことをご紹介します。

「そんなことよりファスナーの付け方を早く知りたいー!」という方は、こちらからどうぞ!(解説箇所にスクロールします)

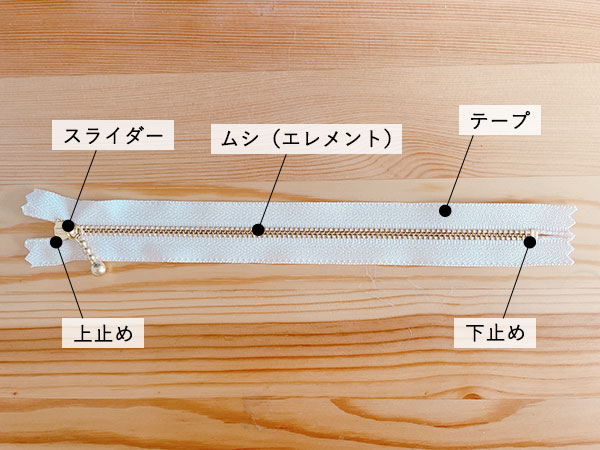

パーツの名称

ファスナーには各部位ごとに呼び名があります。ここでは一般的な片止めファスナーを例にご紹介します。

- スライダー:開閉するときに上げ下げする部分

- ムシ:中心のかみ合っている部分(エレメントともいう)

- テープ:生地に縫い付ける部分

- 上止め(うわどめ):上部のスライダーが止まる部分

- 下止め(したどめ):下部のスライダーが止まる部分

作り方の解説文で出てくることもあるので、覚えておくとスムーズに作り方を理解できるでしょう。

ファスナーの種類

- 片止めファスナー:開きどまりに止め具がついているタイプ。ポーチなどによく使われる。

- 両開きファスナー:スライダーが2つついており、両方向に開閉できるタイプ。ポーチなどによく使われる。

- オープンファスナー:止め具がなく、完全に開くことができるタイプ。お洋服の上着によく使われる。

- コンシールⓇファスナー:ムシと縫い目が表に出ないタイプ。スカートやブラウスなど、ファスナーを目立たせたくないときに使う。専用のミシン押さえが必要。

このほか、ムシ(エレメント)部分に使用される素材にも種類があります。

- 金属製ファスナー:昔からある一般的なタイプ。メタルファスナーともいう。

- コイルファスナー:ムシが樹脂製でコイル状になったタイプ。コンシールファスナーもこのタイプ。

- ビスロンⓇファスナー:プラスチックのタイプ。金属製よりも動きがスムーズ。

コイルファスナーとビスロンファスナーは、テープ部分とムシ部分の色が同色になっているデザインも多いため、作品に統一感を出すことができます。

またミシンでムシの上を縫うことができるので、好きな長さに調節できるメリットもあるんですよ。

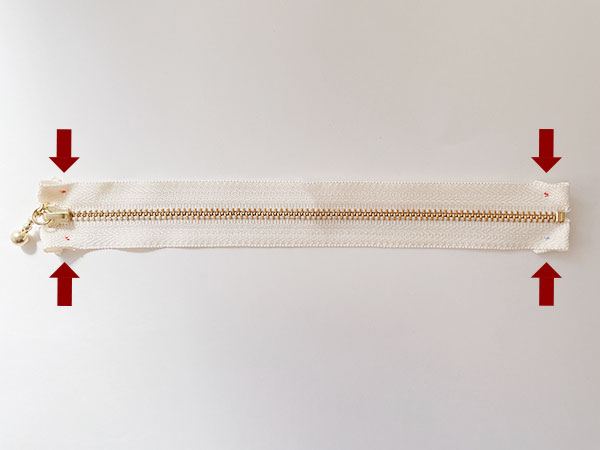

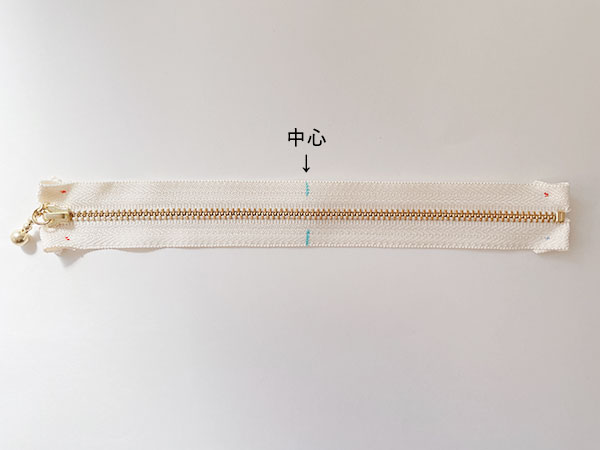

ファスナーの長さ

ファスナーは、上止めから下止めまでの長さで測ります。

10cm、15cm、20cm…と、いろいろな長さのファスナーが売られています。作りたいアイテムに合わせて買いましょう。

もっと細かい単位でファスナーの長さを調整したい場合は、ペンチなどの工具を使えば自分で金属を外して長さ調整をすることも可能です。

手芸屋さんで調節してくれる場合もあるようです。

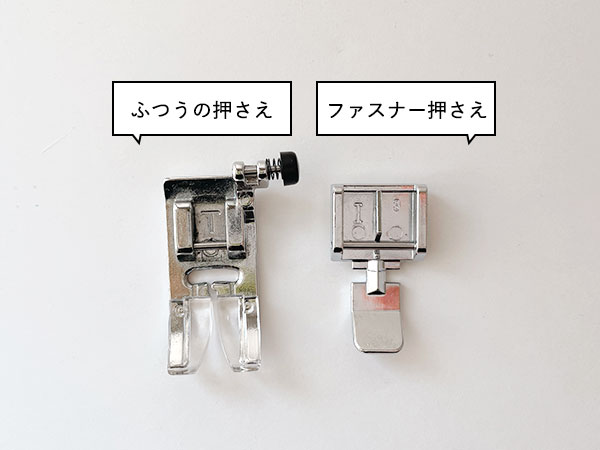

ファスナー押さえとは?無いと縫えない?

ファスナー押さえとは、布を押さえる部分が片側にしかないミシン押さえのことです。片押さえとも言います。

通常の押さえだと、ファスナーのムシ(エレメント)に乗っかってしまうので不安定になり、きれいに縫うことができません。

ファスナー押さえなら、ムシ(エレメント)が邪魔にならないので、きれいに縫うことができます。

ミシンによって取り付け方は多少異なりますが、工具などは必要なく、簡単に取り換えることができますよ。

ファスナー押さえがないとき

ファスナー押さえがなくても、ファスナーを縫うことができます。(コンシールファスナーを除く)

とはいえ、ふつうの押さえだとズレやすくなります。

マチ針やクリップだけじゃなく、しつけをしたり両面テープを貼ったりして、布とファスナーがずれないようにしっかりと固定してから縫い付けましょう。

ミシンによっては針の落ちる位置(針基線)を調節できるタイプもあるので、ファスナーのムシ(エレメント)の邪魔にならないように縫うこともできます。

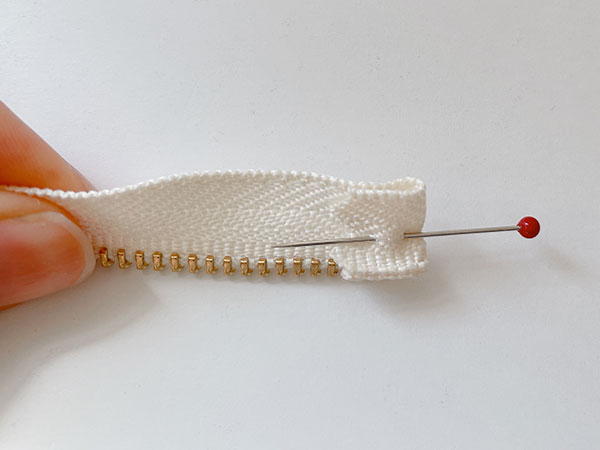

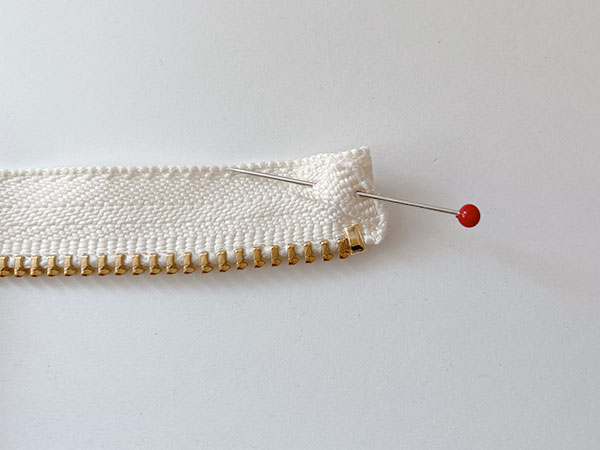

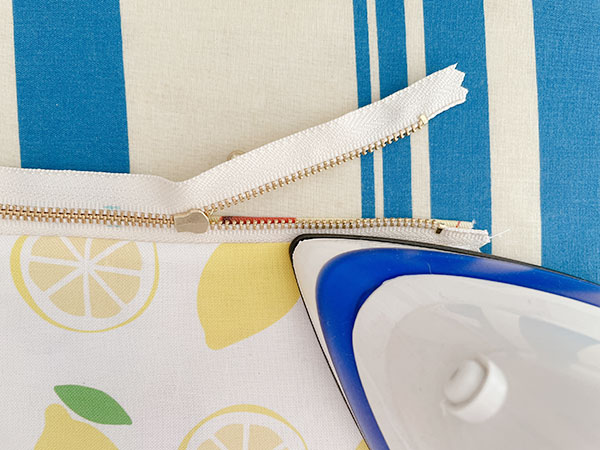

ファスナーを縫い付ける前の準備

ファスナーを布に縫い付ける前に、ちょっとした下準備をしておきましょう。

すべてのアイテムでこの処理が必要なわけではありませんが、覚えておくと便利ですよ。

いろいろなファスナーの付け方

ここからはファスナーの縫い付け方を、いくつかの種類に分けて解説していきます。

1~2は基本の付け方です。これだけ押さえれば、とりあえずファスナーポーチやバッグが作れるようになります。

3~5はちょっと応用編!デザインに凝りたい方は、知っておいて損はないので、ぜひ見てみてくださいね。

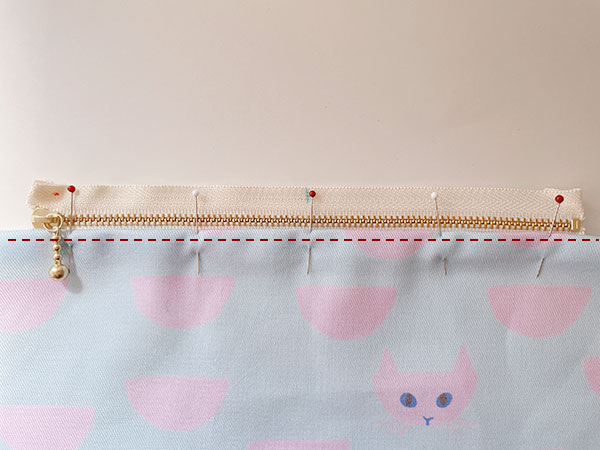

①ファスナーの縫い付け方(裏地なし)

まずはファスナーの基本的な付け方をご紹介します。

ファスナーを縫ったあと、両脇を縫い合わせれば、こんな感じの裏地なしのポーチが作れます。

作り方の続きはこちら↓のコラムで詳しく解説しています。

裏地なし・一枚仕立てのポーチです。直線縫いだけで作れるので、お裁縫初心者さんにもとってもおすすめのアイテムですよ。ファスナーの付け方や、袋縫いのやり方の練習にもぴったりです。[sitecard subtitle=裏地[…]

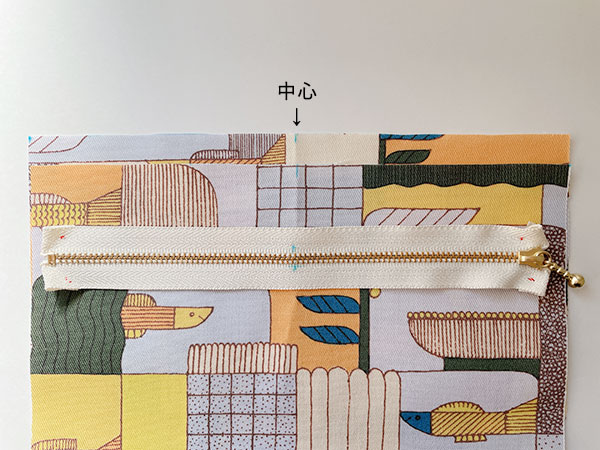

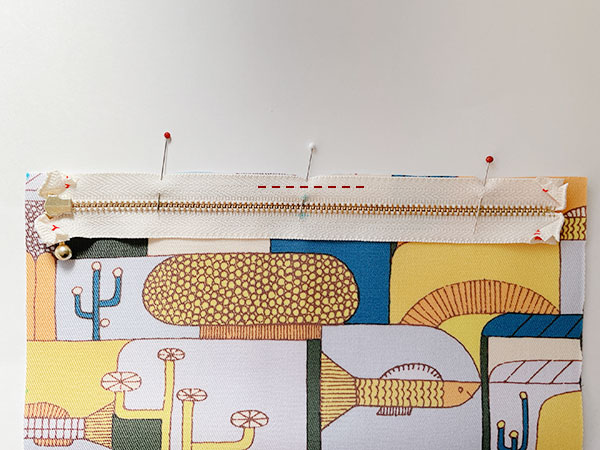

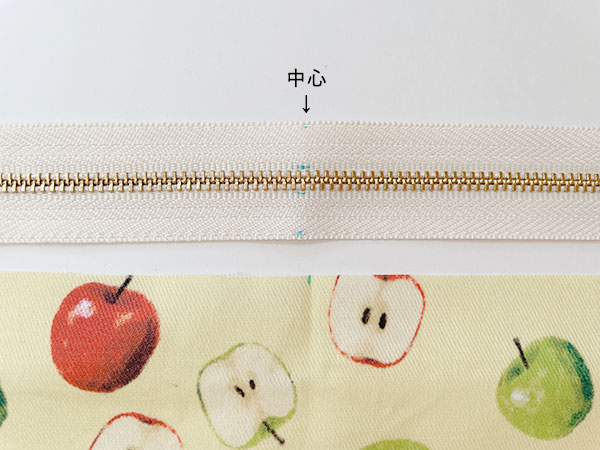

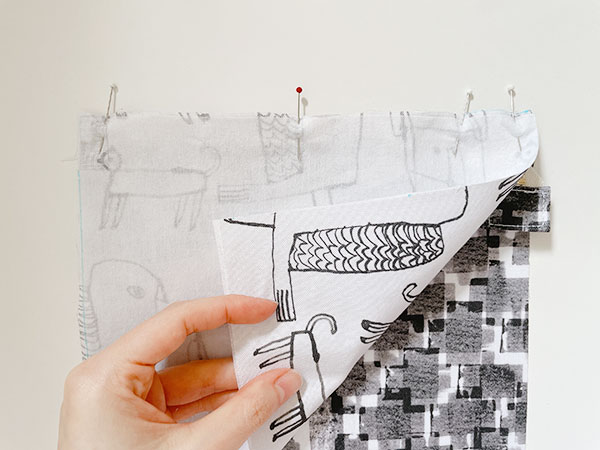

②ファスナーの縫い付け方(裏地・内布あり)

裏地付きのポーチなどを作りたいときの、ファスナーの付け方です。

柄に上下がある場合は注意してくださいね。

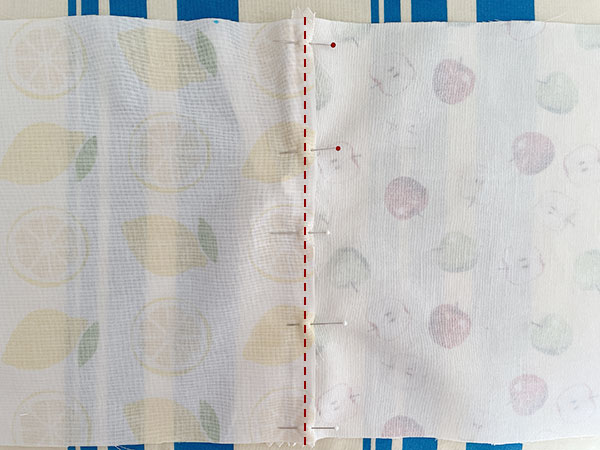

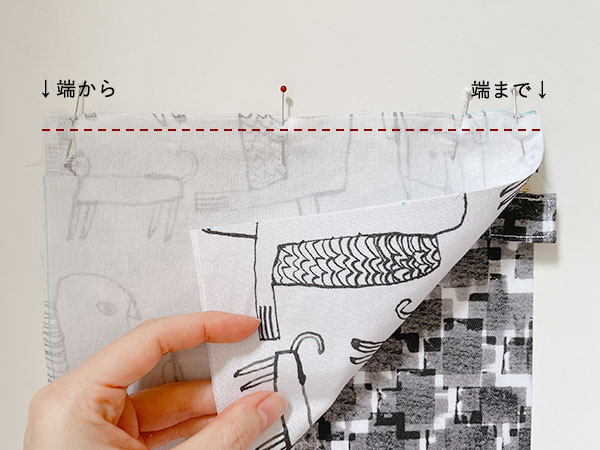

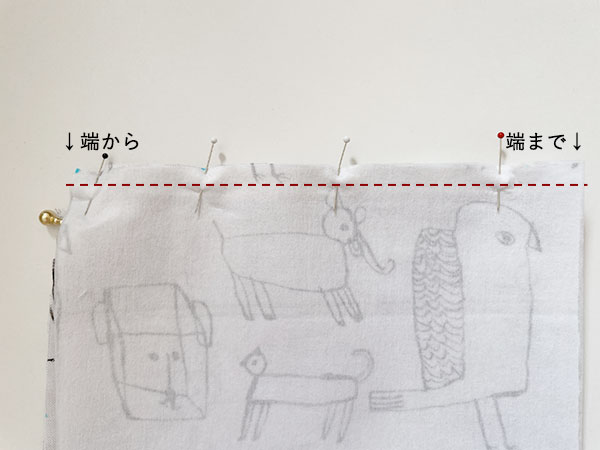

先ほど仮縫いした線よりも、少し内側(ファスナーのムシ側)を縫うといいでしょう。

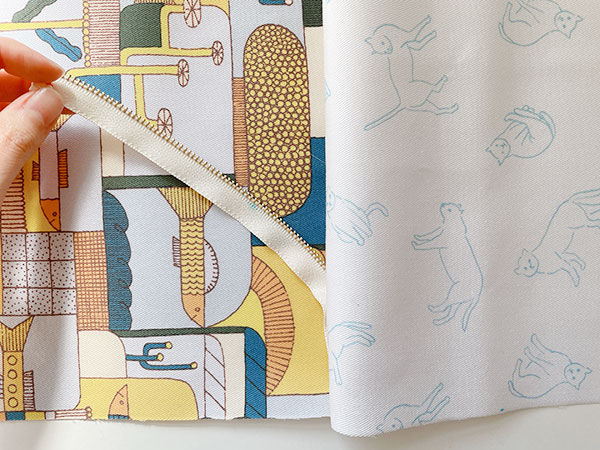

このあと、表地同士・裏地同士を中表に合わせて、周囲を縫えば、裏地ありのポーチが完成です。

裏地付きポーチの作り方の続きは、こちら↓のコラムで詳しく解説しています。

裏地付きポーチの作り方です。折りマチ(隠しマチ)を付けて、たっぷり収納に!一般的なマチの付け方よりも簡単なので、初心者さんも作りやすいですよ。★このアイテムで使用した布はこちらさかなの庭(レトロネイビー)|nunocoto[…]

③ファスナーを隠して見えなくする付け方

ここからは少し応用編!

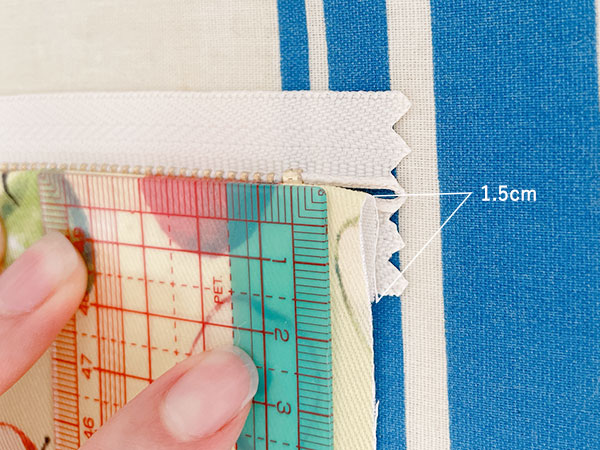

クッションカバーや布団カバーなどでよく見る、ファスナーが表に出ないように、隠して付けるやり方です。

ファスナーのもう片側も同様に縫いましょう。

このように、表地を1.5cmほど折り上げてムシ(エレメント)を隠すことで、表からファスナーが見えないように取り付けることができます。

ファスナーの金属の部分が見えないので、スッキリとした印象になりますね。

このポーチの作り方の続きは、こちら↓のコラムで詳しく解説しています。

ファスナーを隠すようにして縫い付けた、裏地付きの長方形ポーチです。2cmのマチがついているので、文房具を入れたり、眼鏡ケースにしたりするのにぴったりです。ファスナーを隠す部分と、筒状に縫うところが若干難しいですが、ゆっくり[…]

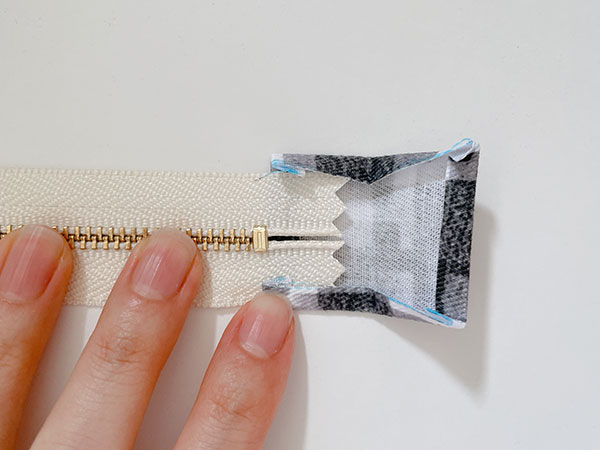

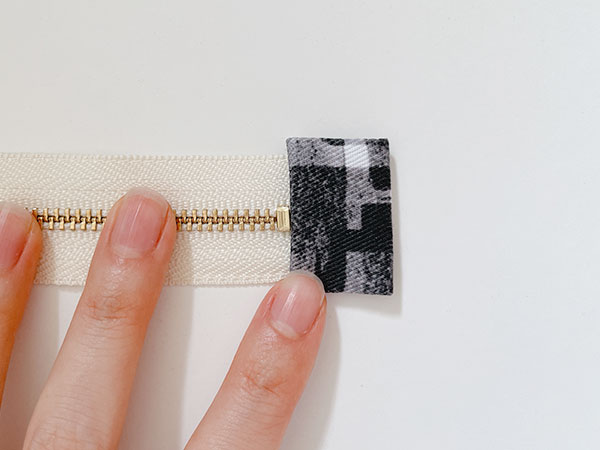

④ファスナーの端を外に出して、タブにする方法

こちらもよくみるデザインですよね。

ファスナーの端をポーチの外に出して、タブを付けたデザインです。

もう一方のファスナー端は、ファスナーを縫い付ける前の準備の手順で処理しておきます。

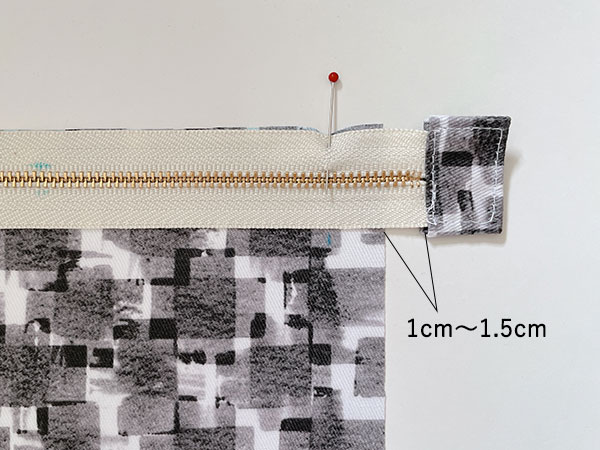

このとき生地の端から、ファスナーに付けたタブを1~1.5cmほど外側にはみ出しておきます。

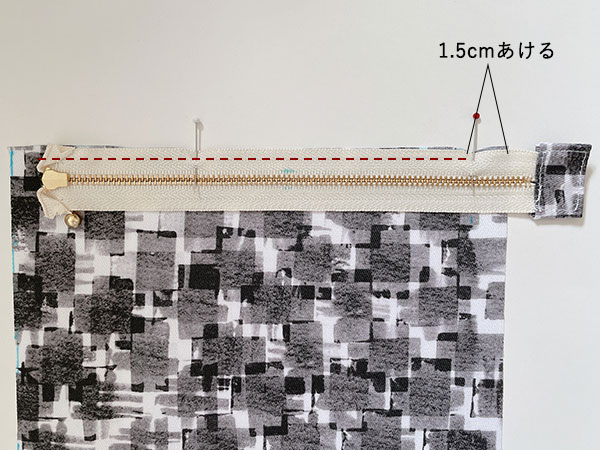

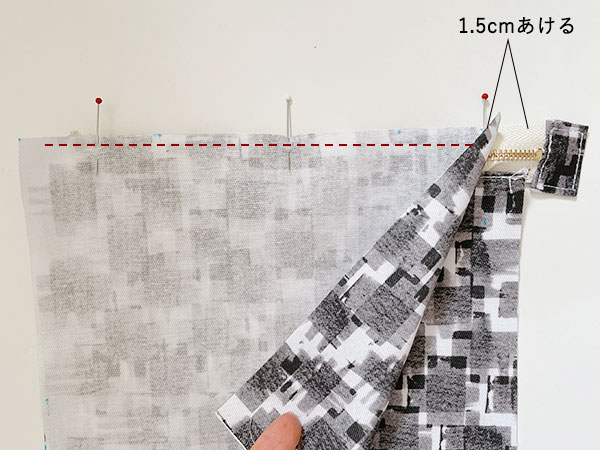

このとき、タブを付けたファスナーの下の部分は端まで縫わず、1.5cmほど開けておきます。

表地を中表に合わせて、さっきと同じようにファスナーの下の部分を1.5cmあけて縫い付けます。

あとは表地と表地、裏地と裏地を合わせて、周囲を縫ったらポーチの出来上がりです。

ファスナーの端が外に出ていることで、ポーチの口が大きく開き、とても使いやすくなりますよ。

このポーチの詳しい作り方は、こちら↓のコラムで解説しています。

メイクポーチなどでもよく見かける、ファスナー端にタブが付いたデザイン。タブを付けることでファスナーの開閉がやりやすくなりますし、見た目もおしゃれですよね。さらに内側にはポケットも付けました。こまごましたもの[…]

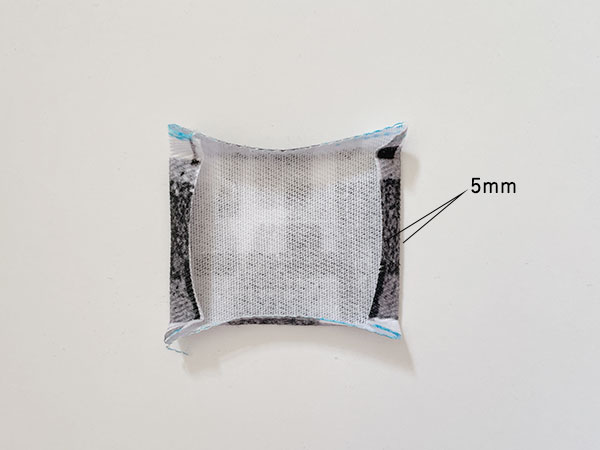

⑤カーブ・角にファスナーを付ける方法(L字)

カーブ(曲線)にファスナーを付けるためには、ちょっとしたコツが必要です。

とはいえそんなに難しいものではないので、ゆっくりとチャレンジしてみてくださいね。

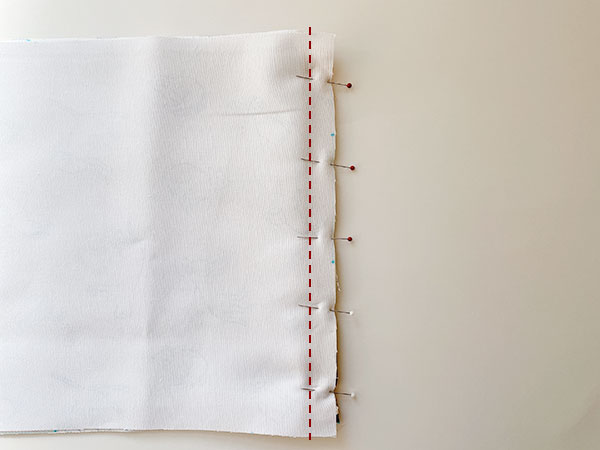

曲線や角の部分のファスナーはとってもずれやすいので、細かくマチ針を打ちましょう。

しつけをしておくのもオススメです。

縫い終わるとこの画像のように、ファスナーが立ち上がった状態になります。

カーブが縫えるようになると、こんな感じのL字ポーチなども作れるようになります。

ポイントは、マチ針で細かく固定すること!

それでもずれやすいので、初心者さんは少し面倒でも、ミシンで縫う前にしつけをかけておくことをおすすめします。

L字ポーチの作り方は、こちら↓で詳しく解説しています。

なにかと使いやすいサイズ感の、L字ポーチです。内側にはポケットを付けたので、コインケースなど、ちょっとしたお財布としても使えます。ひとつ持っておくと便利なので、ぜひ作ってみてくださいね。★このアイテムで使用した布は[…]

縫わないでファスナーを付けられる?

ファスナーがどうしても縫えない!難しい!!という方は、縫わずにつけることもできます。

布用ボンドや布用両面テープなどの接着剤で、ファスナーを縫わずにつけることができますよ。

工作用のボンドではなく、布用のものを使用しましょう。洗濯やアイロンができるタイプがおすすめです。

有名なのは「裁ほう上手®」というボンドです。

Amazonや楽天、ユザワヤなどの手芸店で購入できるので、気になる方はチェックしてみてくださいね。

関連キーワード